Agrarkommunikation kompakt

News, Interviews und Berichte aus der Agrarbranche.

Der Fachjournalismus und die Generative KI, Creator- und Influencerwirtschaft

Welche Entwicklungen beeinflussen 2026 die internationale Medienbranche? Die aktuelle Reuters-Studie „Journalism and Technology Trends and Predictions 2026“ bildet die Umwälzungen sowie die damit verbundenen Risiken und Chancen für den Journalismus ab. Auch der Fachjournalismus ist längst mehr davon betroffen als in der täglichen Arbeit vielleicht wahrnehmbar ist.

In der Reuters-Studie „Journalism and Technology Trends and Predictions“ analysiert der Studienautor Nic Newman die Einschätzungen von internationalen Führungskräften aus der Medienbranche zur aktuellen Entwicklung von Journalismus-, Medien- und Technologietrends.

Die Studie macht sehr klar deutlich, dass Generative KI sowie die Creator- sowie Influencereconomy die Medienlandschaft zunehmend und verändert bzw. verändern wird. Als große Herausforderung für die Medien sehen die Befragten das Wachstum dieser Branchen. Damit verbunden ist, dass Personen aus Politik und anderen öffentlichen Bereichen zunehmend traditionellen Medien ausweichen und stattdessen über Creator- oder Influencer-Kanäle den Kontakt zur Öffentlichkeit herstellen. Zudem wird als großes Problem wahrgenommen, dass Suchmaschinen KI-gesteuerte Antworten liefern und damit den Traffic zu den Verlagen unterlaufen.

Plattform EU-FarmBook offiziell gestartet

Die Online-Plattform EU-FarmBook ist zum Jahreswechsel offiziell gestartet. Die kostenlose, frei zugängliche und mehrsprachige Plattform zum Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis sammelt und teilt landwirtschaftliches und forstwirtschaftliches Wissen aus EU-geförderten Projekten.

Zielgruppe sind Praktiker und Beratungsdienste. Sie sollen nun leichter auf praktische Werkzeuge, Leitfäden, Videos und wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aus EU-geförderten Projekten zugreifen können. So will man dafür sorgen, dass erprobte Ideen europaweit geteilt, angepasst und verbreitet werden und die europäische Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird.

Diego Canga Fano, stellvertretender Generaldirektor der Generaldirektion Landwirtschaft (DG AGRI) der Europäischen Kommission, zeigte sich erfreut darüber, dass EU-FarmBook nun als zentrale Anlaufstelle für Landwirt:innen, Forstwirt:innen und Berater:innen die Ergebnisse EU-finanzierter Forschungs- und Innovationsprojekte verbreiten kann. Fano betonte zudem die Notwendigkeit mehrsprachiger Unterstützung, um auch Menschen zu erreichen, die kein Englisch sprechen.

„Die Digitalisierung bietet uns die einzigartige Chance, Wissen schneller zu teilen, voneinander zu lernen und Menschen über europäische Grenzen hinweg zu vernetzen“, fügte er hinzu. Daher müsse diese EU-Plattform mit nationalen Plattformen verknüpft werden, um den Austausch und die Integration zu fördern.

Künstliche Intelligenz – Kollege oder Konkurrent?

Die Künstliche Intelligenz verändert den Journalismus: Algorithmen schreiben Meldungen, sortieren Datenfluten und übernehmen sogar redaktionelle Aufgaben. Was heute als Unterstützung beginnt, könnte morgen ganze Berufsbilder infrage stellen. Wo endet die Hilfe – und wo beginnt die Gefahr, wenn Maschinen mitentscheiden, was wir lesen? Zwischen Effizienzgewinn und ethischen Fragen entsteht ein neues Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das die Zukunft des Journalismus prägen wird. Wie gehen die Agrarfachmedien damit um? Wir haben nachgefragt.

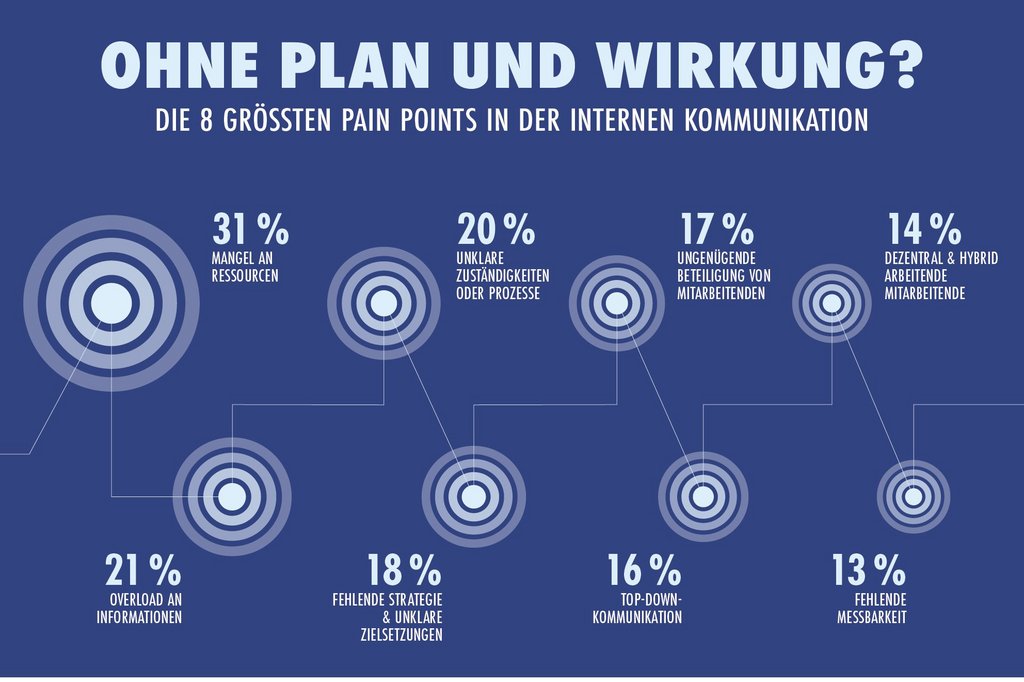

Zu wenige Ressourcen, zu viele Infos: Größte Hürden interner Kommunikation

Ressourcenmangel, Informationsflut und unklare Prozesse zählen zu den größten Herausforderungen in der internen Kommunikation. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle PR-Trendmonitor der dpa-Tochter news aktuell und P.E.R. Agency. An der jährlichen Umfrage haben 276 Kommunikationsprofis aus Deutschland und der Schweiz teilgenommen.

Fehlende Ressourcen sind mit Abstand die größte Hürde: Knapp ein Drittel der Befragten nennt zu wenig Zeit, fehlendes Budget und nicht genügend Personal als zentrale Herausforderung für die interne Kommunikation ihres Unternehmens (31 Prozent). An zweiter Stelle steht der Overload an Informationen: Gut jeder fünfte Kommunikationsprofi sieht ein Zuviel an Kommunikationsmaßnahmen oder Kanälen als Hindernis (21 Prozent). Fast ebenso viele Befragte beklagen unklare Zuständigkeiten oder Prozesse (20 Prozent).

Auch strategische Defizite bremsen die interne Kommunikation aus: Für 18 Prozent sind eine fehlende Strategie und unklare Zielsetzungen das größte Problem. 17 Prozent bemängeln, dass interne Kommunikation durch die geringe Beteiligung von Mitarbeitenden erschwert wird. 16 Prozent wiederum kritisieren eine einseitige, rein top-down ausgerichtete Kommunikation ihres Unternehmens.

Eine dezentral und hybrid organisierte Belegschaft macht jedem siebten Befragten zu schaffen (14 Prozent). Jeweils 13 Prozent sehen eine große Herausforderung darin, dass geeignete Werkzeuge zur Messung und Evaluation interner Kommunikation fehlen und dass Botschaften bei den Mitarbeitenden nicht richtig ankommen. Mehr als jeder zehnte Kommunikationsprofi (12 Prozent) wird durch die mangelnde Unterstützung seitens der Führungskräfte ausgebremst.

Weniger Probleme bereiten den Befragten hingegen die internen Tools: Nur 9 Prozent bemängeln eine geringe Akzeptanz in der Belegschaft. Auch an Know-how fehlt es selten, ebenso wenig an den geeigneten Kommunikationskanälen (jeweils 9 Prozent). Technische Hürden, etwa bei der Einführung neuer digitaler Tools oder Plattformen, stellen lediglich 7 Prozent der Befragten vor eine Herausforderung. Sprachliche und kulturelle Barrieren in internationalen Teams bereiten der internen Kommunikation die wenigsten Probleme (5 Prozent).

Quelle: PR-Trendmonitor von news aktuell und P.E.R. Agency.

Eine Einordnung der Ergebnisse gibt es auf dem news aktuell Blog.

20 Jahre Roggenfeld

Das Forum Friedensbrot 2025 feiert Jubiläum und lädt dazu die Mitglieder des VDAJ herzlich ein.

Beim diesjährigen FORUM will der Verein anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Roggenfelds die Rolle von Versöhnung, Verständigung und gemeinsamer Erinnerung an dieser Nahtstelle zwischen Ost und West in den Mittelpunkt stellen – und dabei fragen, welche Bedeutung diese Erfahrungen heute für Europa haben.

Moderatorin Catarina Zanner (rbb) spricht dazu im FORUM FriedensBrot 2025 mit:

- Prof. Dr. Axel Klausmeier, Direktor der Stiftung Berliner Mauer

- Thomas Jeutner, Pfarrer der Versöhnungsgemeinde Berlin-Wedding

Zum Einstieg ist ein kurzes Vorwort vorgesehen, das die Gesprächsrunde thematisch einordnet und den Rahmen setzt.

Donnerstag, 23. Oktober 2025, 18.30 – 21.30 Uhr,

Besucherzentrum Gedenkstätte Berliner Mauer

Bernauer Straße 119

13355 Berlin

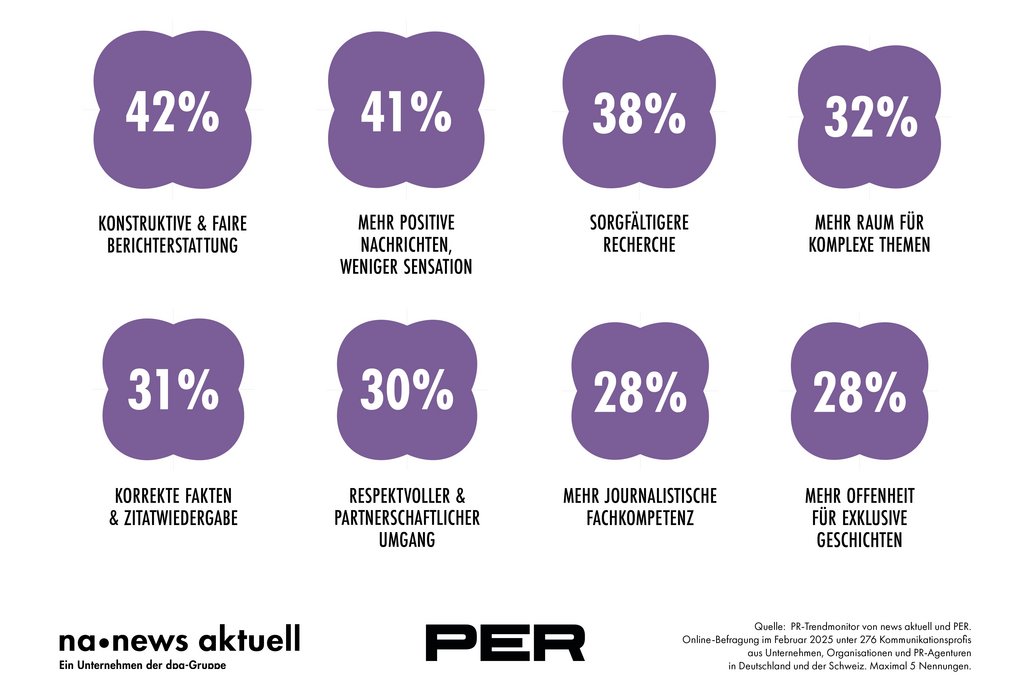

Wunschzettel der PR-Profis an den Journalismus

Journalisten wünschen sich von der Öffentlichkeitsarbeit vor allem verlässliche, faktenbasierte und überprüfbare Informationen, den Zugang zu relevanten Ansprechpartnern und Quellen sowie eine proaktive Kommunikation.

Aber auch der PR-Bereich hat bestimmte Erwartungen an den Journalismus. Weniger Schlagzeilen, dafür mehr Sorgfalt und Substanz - so lässt sich der Wunsch vieler PR-Profis an den Journalismus zusammenfassen. An erster Stelle stehen eine konstruktive und faire Berichterstattung, gefolgt von mehr Platz für positive Nachrichten und gründlicher Recherche. Auch mehr Raum für komplexe Themen sowie die korrekte Wiedergabe von Fakten und Zitaten sind zentrale Anliegen. Dies geht aus dem aktuellen PR-Trendmonitor von news aktuell hervor.

VDL-Umfrage: Frauen in Führungspositionen

Der VDL-Bundesverband Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V. hat eine aktuelle Studie beauftragt, die von Prof. Dr. J.-P. Loy von der Macke-Loy GbR zusammen mit dem Lehrstuhl für Marktlehre am Institut für Agrarökonomie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wissenschaftlich bearbeitet wird.

Gegenstand der aktuellen Untersuchung ist der Stand von Frauen in Führungspositionen in den Bereichen Agrar, Ernährung und Gartenbau, aber auch in der gesamten Grünen Branche. Bereits 2020 hat sich der VDL mit diesem Thema beschäftigt. Seither gab es zwar Veränderungen in der Branche, aber wie ist der aktuelle Stand und wie hat sich die Situation seither entwickelt? Das soll das Studienprojekt nun mit der Erstellung eines aktuellen Lagebildes erarbeiten. Anschließend sollen die Ergebnisse mit Politik, Verbänden, der Wirtschaft und auch den Hochschulen im Rahmen des VDL-Fachforums im Oktober in Berlin diskutiert werden.

Gefördert wird das Projekt von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Die Ergebnisse werden im 4. Quartal 2025 erwartet. Die Befragung dauert weniger als 15 Minuten.

Quelle: www.vdl.de

Wie lange muss ein Ei kochen….

…oder welcher Partei soll ich meine Stimme geben? Knapp die Hälfte, genauer 44 %, der Onlinebevölkerung suchen Antworten auf solche oder ähnliche Fragen bereits bei der generativen Künstlichen Intelligenz (KI) wie ChatGPT oder Google Gemini.

Die Nutzung hängt stark mit dem Alter zusammen. In der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen nutzen bereits knapp 96 % generative KI. Bei Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren sind es gut 18 %.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung, die das Hamburger Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI) im Projekt “Generative künstliche Intelligenz für die Informationsnavigation”, gefördert vom Bundesforschungsministerium (jetzt BMFTR), durchgeführt hat. Die Ergebnisse werden in zwei Videos sowie einem Bericht und einem Podcast präsentiert.

Neben allgemeinen Nutzungsmotiven und Einstellungen lag ein besonderer Fokus auf der Frage, ob und wie generative KI im Kontext der Europawahlen 2024 zu politischen Informationszwecken oder als Nachrichtenersatz genutzt wurde, da fehlerhafte Informationen in diesem Kontext besonders problematisch sind.

Trendmonitor

Pressemitteilungen sind für Journalistinnen und Journalisten die zentrale Recherchequelle. Eine große Mehrheit nutzt sie täglich oder mehrmals wöchentlich für die eigene Arbeit. Hintergrundinformationen und Bilder sind dabei die wichtigsten Begleitmaterialien und werden am häufigsten für die Berichterstattung genutzt. Mit diesem Ergebnis startet die mehrteilige Auswertung des Medien-Trendmonitors 2025 von news aktuell.

Die Umfrage der dpa-Tochter gibt Einblicke in die Arbeitsweise, die Zusammenarbeit mit Pressestellen und PR-Agenturen sowie in die Herausforderungen und Trends im Journalismus. Am Medien-Trendmonitor 2025 haben mehr als 1.000 Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen.

Fachjournalisten 2025 ausgezeichnet

Mit dem Award „Fachjournalist:in des Jahres 2025“ würdigt die Deutsche Fachpresse herausragende Beiträge, die durch fundierte Recherche, sprachliche Präzision und Relevanz überzeugen. Die drei diesjährigen Preisträgerinnen widmeten sich genau solchen Themen. Die Journalistin Eva Piepenbrock wagte in Ihrem Fachbeitrag eine Gratwanderung rund um die Wiedervernässung deutscher Moorflächen.

Die Redaktionen des Jahres 2024

„Die Zeit“ hat im vergangenen Jahr 29 Journalistenpreise abgeräumt – mehr als jedes andere deutsche Medium. Das zeigt die exklusive Auswertung der Medienpreise im deutschsprachigen Raum, die der „journalist“ jedes Jahr vornimmt. Neben der Zeit belegen 2024 öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und der „Spiegel“ die Top Ten.

Das Magazin „journalist“ des Deutsche Journalistenverbandes DJV hat 131 Journalistenpreise aus dem Jahr 2024 ausgewertet. In die Zählung gehen jeweils die ersten Plätze ein, gegebenenfalls in verschiedenen Kategorien. Haben mehrere Redaktionen zusammen an einem Beitrag gearbeitet, zählt der Preis für beide Medienhäuser.

Die 33 besten Geschichten über unsere Welt

Trotz Krieg, Klimawandel und andere Krisen – Daten offenbaren Grund zur Hoffnung, denn es gibt viele positive Entwicklungen, die in der Kakofonie der Negativ-Schlagzeilen untergehen.

Jeden Tag befreien sich Zehntausende Menschen aus extremer Armut, nie starben weniger Menschen in Wetterkatastrophen. Und die meisten Inseln in der Südsee gehen nicht unter – sondern werden größer.

Dieses Buch zeigt auf Basis aktueller wissenschaftlicher Daten und erstaunlicher Grafiken 33 Lichtblicke in unserer Welt, die zeigen, dass es sich lohnt, für eine freie Gesellschaft und für die Freiheit des Einzelnen einzutreten, denn sie bildet die Voraussetzung für das Prosperieren der Welt.

Auch die Erfolge der Landwirtschaft zählen zu den Lichtblicken. Zu den künftigen Ernten schreibt der Autor und zitiert dabei die Welternährungsorganisation FAO: „Bis Mitte des Jahrhunderts könnten die globalen Ernteerträge demnach um 30 Prozent steigen, in den ärmsten Teilen der Welt, etwa in Afrika südlich der Sahara, wären Steigerungen von 80 bis 90 Prozent möglich.“

Axel Bojanowski: 33 Lichtblicke, die zeigen, warum die Welt besser ist, als wir denken. Westend Verlag GmbH, ISBN 978-3-86489-482-4

Ein schwieriges Verhältnis: TikTok und der Qualitätsjournalismus

TikTok stellt mit seinen kurzen Videoinhalten und einer überwiegend jungen Zielgruppe traditionelle Medien vor Herausforderungen. Wie deutsche Journalist*innen mit diesem relativ neuen Kanal umgehen, haben die TH Köln und die Westfälische Hochschule in einer Studie untersucht. Demnach streben die Medienschaffenden insgesamt ein Gleichgewicht zwischen journalistischer Integrität und der Anpassung an die besondere Dynamik von TikTok an.

„Ausgangspunkt unserer Forschung war die Frage, wie etablierte deutsche Medien in diesem von pointierten Videos geprägten Social-Media-Kanal Fuß gefasst haben. Können sie den Normen und Standards des Qualitätsjournalismus treu bleiben und trotzdem den Algorithmus erfolgreich bedienen?“, erläutert Prof. Dr. Christian Zabel vom Schmalenbach Institut für Wirtschaftswissenschaften der TH Köln. Dafür befragten die beiden Hochschulen 22 Journalist*innen, die bei öffentlich-rechtlichen und privaten Medien für die TikTok-Accounts zuständig sind, in halbstandardisierten Interviews.

"Brücken bauen - Für ein besseres Miteinander von Bürgern und Bauern"

Der Landwirtschaftsverlag hat ein neues Buch mit dem Titel: „Brücken bauen - Für ein besseres Miteinander von Bürgern und Bauern. Der Erfolg der Zukunftskommission Landwirtschaft – und deren Scheitern?“ veröffentlicht.

10 Jahre FriedensBrot: Ein neuer Start

Der Verein FriedensBrot hat vom 30. September bis 2. Oktober 2024 mit vielen internationalen Gästen das 10-jährige Jubiläum der Konferenz „Frieden und Landwirtschaft“ in Berlin und Brandenburg gefeiert. Künftig will das Netzwerk die junge Generation stärker ins Zentrum rücken.

14 Fahnen schmückten den Konferenzraum in der Heimvolkshochschule am Seddiner See – demselben Ort, an dem am 29. September 2014 die erste FriedensBrot-Konferenz begonnen hatte. Damals war das Netzwerk „Frieden und Landwirtschaft“ mit zwölf Partnerländern gestartet, die vor 1989 ein Leben hinter dem Eisernen Vorhang verband. Mittlerweile ist es mit Finnland und der Ukraine um zwei ständige Gäste angewachsen.

Als besonderes Highlight der Jubiläumskonferenz erwartete die angereisten Gäste aus Zivilgesellschaft und Politik eine Galerie von Gemälden der FriedensBrote aller bisherigen Jahreskonferenzen. Die Gemälde sind als Erinnerung an die Geschichte des FriedensBrot-Projektes von der Berliner Künstlerin Sabine Frank gemalt worden.

Wenn der Schein trügt – Deepfakes und die politische Realität

Vom tanzenden Tom Cruise bis zum tätowierten Olaf Scholz, vom Balenciaga-Papst bis zu einer angeblich entkleideten Taylor Swift. Deepfakes sind ein Phänomen, das mittlerweile weit verbreitet im Internet und den Sozialen Medien ist. Und vor allem Menschen des öffentlichen Lebens trifft. Aber nicht nur. Insbesondere Frauen sind von nicht einvernehmlichen sexualisierenden Deepfakes betroffen. Das hat nicht nur strafrechtliche Relevanz, sondern kann auch gravierende Folgen für die betroffenen Personen haben.

Wie geht die Politik mit Deepfakes um, wie können wir sie erkennen und was für Auswirkungen haben potenziell diskriminierende Algorithmen auf unsere Gesellschaft? Der Mythos KI – der allumfassenden künstlichen Intelligenz – bedarf einer kritischen Überprüfung. Die Entwicklungen im Bereich KI und Deepfakes sind in den letzten Jahren rasant angewachsen. So rasant, dass die Politik mit Regulierungen, die Justiz mit Verboten und die Bildung mit Lernangeboten kaum hinterherkommen. Dieses Spielfeld aus Bits und Bytes und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und Demokratie wird im folgenden Dossier der der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ausführlich unter die Lupe genommen. Vielleicht entpuppt sich die künstliche Intelligenz als weniger intelligent als gedacht und der Mythos weniger magisch als angenommen.

Erscheinungsdatum: 05.12.2024

Schmidt, Jan-Hinrik (2024): KI in den Sozialen Medien. In: Bundeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Dossier „Wenn der Schein trügt – Deepfakes und die politische Realität“.

Die E-Rechnung kommt

Ab dem 1. Januar 2025 tritt in Deutschland eine umfassende E-Rechnungspflicht für Unternehmen im B2B-Bereich in Kraft. Das betrifft auch Freelancer, für die es jedoch einige Ausnahmen zu beachten gilt. Die Rechnung im Papierformat soll dann für (fast) irgendwann ganz der Vergangenheit angehören.

Mit einer E-Rechnung werden Rechnungsinformationen elektronisch übermittelt, automatisiert empfangen und weiterverarbeitet. Damit wird eine durchgehend digitale Bearbeitung von der Erstellung der Rechnung bis zur Zahlung der Rechnungsbeträge möglich.

Eine E-Rechnung stellt Rechnungsinhalte – anders als bei einer Papierrechnung oder bei einer Bilddatei wie PDF – in einem strukturierten maschinenlesbaren Datensatz dar. Das strukturierte elektronische Format muss entweder der Norm EN 16931 entsprechen oder kann unter bestimmten Voraussetzungen zwischen den Beteiligten vereinbart werden. Dies gewährleistet, dass Rechnungen, die in dieser Form vom Rechnungssteller ausgestellt werden, elektronisch übermittelt und empfangen sowie medienbruchfrei und automatisiert weiterverarbeitet und zur Auszahlung gebracht werden können.

Für die Rechnungssteller soll die Rechnungsstellung dadurch einfacher und flexibler werden. Der Rechnungsempfänger wird in die Lage versetzt, die Rechnungsverarbeitung schneller zu organisieren. Der Freelancer soll mit einer schnelleren Zahlung rechnen dürfen. Das Rechnungswesen wird für alle Beteiligten ortsunabhängig, da das komplette Procedere bis hin zur Archivierung digital läuft.

Für die Erstellung elektronischer Rechnungen stehen verschiedene Formate zur Verfügung. Das bedeutet: Eine angehängte Rechnung im pdf-Format ist ab einem bestimmten Zeitpunkt keine E-Rechnung im geforderten Sinne.

Grüne Woche 2025: Online-Akkreditierung ab jetzt möglich

Medienschaffende können sich ab sofort online für die Grüne Woche akkreditieren. Die Grüne Woche findet vom 17. bis 26. Januar in Berlin statt. Eine Akkreditierung vor Ort ist nicht möglich.

Zur Grünen Woche 2025 werden vom 17. bis 26. Januar 2025 zahlreiche Medienschaffende aus dem In- und Ausland erwartet. Die Messe Berlin stellt für die Berichterstattung einen umfangreichen Service zur Verfügung - angefangen von der Online-Akkreditierung über umfangreiches Pressematerial bis hin zu einem technisch hochwertig ausgestatteten Pressezentrum mit WLAN-Arbeitsplätzen für Journalistinnen und Journalisten.

Das Presseteam der Grünen Woche steht Ihnen für Ihre Rückfragen und Wünsche zur Verfügung.

Standpunkt: Warum die Glaubwürdigkeit der Medien leidet

Der Geschäftsführer im Landwirtschaftsverlag Münster, Dr. Ludger Schulze Pals, warnt vor einer sinkenden Glaubwürdigkeit der klassischen Qualitätsmedien. Neben den Sozialen Medien gebe es hausgemachte Gründe. Dem könne begegnet werden mit gutem Journalismus sowie aufgeklärten Leserinnen und Lesern.

Ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland hält die klassischen Qualitätsmedien – Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften – für nicht mehr glaubwürdig. Das hat das Meinungsforschungsinstitut „rheingold salon“ im vergangenen Jahr bei einer bundesweiten Befragung ermittelt. Fast jeder zweite Befragte ist der Ansicht, dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei äußern könne. So hat es das Institut für Demoskopie Allensbach schon im Jahr 2021 festgestellt. Was sind die Gründe für diese Entwicklungen, die auch vor den Agrarmedien nicht halt machen?

An der Rechtsgrundlage kann es nicht liegen. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist in Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert. Das Recht ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der verantwortungsvolle Umgang der Medien mit dieser Freiheit. Dafür gibt es den Deutschen Presserat, die freiwillige Selbstkontrolle der Medien. Der Presserat hat in seinem Pressekodex die ethischen Standards und Richtlinien für guten Journalismus definiert. Die meisten deutschen Verlage – auch der Landwirtschaftsverlag Münster – bekennen sich dazu, den Pressekodex zu achten. Wer glaubt, ein Medium habe gegen den Pressekodex verstoßen, kann sich beim Presserat beschweren. Allerdings kennen nur die wenigsten Leserinnen und Leser den Presserat. Zudem überwacht der längst nicht mehr alle Bereiche der Informationsvermittlung.

Die Sozialen Medien entziehen sich völlig der Kontrolle des Presserates, weil sich X, Instagram, TikTok, Facebook und Co. auf ihren Plattformen nicht an den Pressekodex halten. Gerade dort ist der Kontrollbedarf jedoch besonders hoch. Fake News, Sensationsjournalismus oder gezielte Meinungsmache sind auf den einschlägigen Plattformen fast schon Standard. Zwar kuratieren auch X, Facebook und Co., die Inhalte. Besonders eifrig sind sie dabei aber nicht.

KI-generierte Nachrichten sind schwerer verständlich

Traditionell verfasste Nachrichtentexte sind verständlicher als automatisch erstellte Artikel. Das hat eine neue Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München ergeben, deren Ergebnisse kürzlich im Fachmagazin Journalism: Theory, Practice, and Criticism erschienen sind.

Dazu befragte das Forschungsteam des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IfKW) mehr als dreitausend Konsumentinnen und Konsumenten von Online-Nachrichten in Großbritannien. Die Befragten bewerteten jeweils einen von vierundzwanzig Texten, von denen die Hälfte automatisiert erstellt, die andere von menschlichen Journalisten verfasst worden war. „Insgesamt fanden die Leserinnen und Leser die zwölf automatisierten Artikel deutlich weniger verständlich“, fasst Hauptautorin Sina Thäsler-Kordonouri das Ergebnis zusammen. Und das, obwohl die KI-generierten Artikel vor der Veröffentlichung von Journalisten redigiert wurden.

Von Profis lernen: Summer School in Berlin

Wie lässt sich die Kommunikation für und über die „grünen Wissenschaften“ verbessern? Die gleichnamige Summer School 2024 suchte die Antworten in Berlin.

Mehr als 50 Studierende von insgesamt sieben Fakultäten, fünf Tage und eine Frage: Wie funktioniert die Kommunikation für und über die „grünen Wissenschaften“? Besser geht immer. Und genau das war Ziel der Summer School 2024 vom 9. bis 13. September in Berlin.

Volatilität ist die neue Realität

Kurzfristige lokale Schocks und langfristige globale Megatrends: Die Landwirtschaft muss sich auf gravierende Veränderungen einstellen. Das wurde auf dem Symposium 2024 „Mehr Resilienz und Wandel – Strategien für Agrarwirtschaft und Politik“ der Edmund Rehwinkel-Stiftung Mitte Juni deutlich. „Volatilität ist die neue Realität“, sagte das Vorstandsmitglied der Stiftung, Prof. Uwe Latacz-Lohmann, zur Eröffnung der Tagung in Berlin.

Als kurzfristige Effekte führte Latacz-Lohmann die Corona-Pandemie, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Afrikanische Schweinepest (ASP) aber auch unerwartete Politikänderungen an. Als langfristige Stressfaktoren kämen darüber hinaus der Klimawandel, die Digitalisierung und der demografische Wandel hinzu. Die Vorstandsvorsitzende der Edmund Rehwinkel-Stiftung und Vorstandssprecherin der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Nikola Steinbock, rief dazu auf, die im Sektor herrschenden „Erstarrung“ angesichts der vielen Herausforderung zu überwinden. Es brauche dazu „kleine Schritte“, die im Konsens entwickelt und gegangen werden. Sie appellierte an die Gäste: „Wir müssen aufhören, zurückzublicken und vergeblich zu hoffen, dass alles wieder so wird wie früher. Schauen wir vielmehr nach vorne, in die Zukunft. Denn nur so können wir neue Wege gehen und uns widerstandsfähig aufstellen - und nur so werden wir auch in Zukunft erfolgreich sein.“ Steinbock bekannte sich zur Diversität sowohl in der Gesellschaft als auch in der Landwirtschaft. Die Vorstellung, dass in der künftigen Landwirtschaft nur große Betriebe überlebensfähig sein werden, wies sie zurück.

Balmann: Strukturwandel zulassen

Prof. Alfons Balmann vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) in Halle hat einen etwas anderen Denkansatz. Durch aus seiner Sicht falsche agrarpolitische Weichenstellungen würden Strukturen konserviert und Veränderungen blockiert. Als ein Beispiel nannte er u.a. den Widerstand der Bayerischen Landesregierung gegen ein Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung. Für viel Geld würden mit solchen Maßnahmen unvermeidliche Anpassungen hinausgezögert.

Auch die veränderte Weltlage mache den Strukturwandel unimgänglich. Gestiegene Verteidigungsausgaben und Investitionsbedarfe bei Infrastruktur und Klimaschutz seien keine „temporären Ereignisse“, sondern belasteten die öffentlichen Haushalte dauerhaft. Hinzu komme der Fachkräftemangel.

Unter diesen Bedingungen erscheine es unrealistisch, die Landwirtschaft auch künftig zu den heutigen Konditionen finanziell zu stützen, so Balmann. Seiner Einschätzung nach sind die Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) und der Borchert Kommission auch daran gescheitert, dass sie letztlich auf noch mehr öffentliche Förderungen hinausgelaufen wären.

Quelle: Landwirtschaftliche Rentenbank und agra-europe

Reuters Institute Digital News Report 2024

Zwei Drittel (66%) der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland erwarten von den Nachrichtenmedien, dass diese ihnen verschiedene Perspektiven zu aktuellen Themen bieten, doch weniger als die Hälfte (43%) sieht diese Leistung als gut erfüllt an. Noch schlechter schneiden die Nachrichtenmedien ab, wenn es darum geht, die Menschen optimistischer auf die Welt schauen zu lassen; zugleich wird dieser Aspekt allerdings als weniger wichtig erachtet. Die wichtigsten Funktionen der Nachrichtenmedien aus Sicht der Befragten sind, dass sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden gehalten werden und mehr über verschiedene Themen und Ereignisse erfahren.

Das sind Ergebnisse des Reuters Institute Digital News Report 2024, für dessen deutsche Teilstudie das Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg verantwortlich ist. Insgesamt basiert die Studie auf fast 100.000 Befragten aus 47 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Befragung in Deutschland wurde im Januar 2024 durchgeführt.

Seit 2012 untersucht der Reuters Institute Digital News Survey jährlich über Repräsentativbefragungen in mittlerweile 47 Ländern generelle Trends und nationale Besonderheiten der Nachrichtennutzung. Das Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut ist seit 2013 als Kooperationspartner für die deutsche Teilstudie verantwortlich; die Erhebung im Jahr 2024 wurde dabei von den Landesmedienanstalten und dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) unterstützt.

Growth Alliance Networking Summit 2024: Zukunftsfähigkeit der Agrarbranche im Fokus

Über 200 Vordenker und Pioniere der internationalen Agrar- und Ernährungswirtschaft trafen sich im Juni zum zweiten Growth Alliance Networking* Summit - GANS 24 - in Frankfurt am Main. Unter dem Motto „Future Farming“ standen bei über 30 Vorträgen und Panel-Diskussionen die Themen pflanzliche Eiweißquellen, Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und der Transfer von Innovationen in die Praxis im Mittelpunkt. Das GANS wurde von der Landwirtschaftlichen Rentenbank gemeinsam mit dem Innovationszentrum TechQuartier veranstaltet.

„Um in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu bleiben, braucht es Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Aber auch transformative Resilienz, also die nachhaltige Ausrichtung an den massiven Herausforderungen, die vor uns liegen. Das bedeutet auch, alte Pfade zu verlassen und innovative Wege zu gehen. Start-ups und ihr disruptiver Ansatz leisten dabei einen wichtigen Beitrag, denn Innovation und Veränderung sind zentrale Bestandteile ihrer DNA“, so Nikola Steinbock, Sprecherin des Vorstands der Rentenbank.

„Als starker Partner der grünen Branche ist die Förderung des Start-up-Ökosystems für die Rentenbank daher ein wichtiger strategischer Baustein. Mit dem GANS bieten wir den Vordenkern und Pionieren der Branche eine Plattform zum Austausch und zur Vernetzung, denn nur gemeinsam können wir die Zukunftsthemen der Agrarwirtschaft erfolgreich angehen.“

Dr. Sebastian Schäfer, Managing Director des TechQuartiers, ergänzt: “Das Growth Alliance Networking Summit hat einmal mehr gezeigt, dass das AgriFood-Ökosystem in Deutschland zusammenwächst. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem GANS allen zukunftsweisenden Ideen eine Bühne bieten und einen lebendigen Austausch in Frankfurt ermöglichen konnten.”

Neben den Vorträgen und Panel-Diskussionen wurde mit alganize auch der Sieger des diesjährigen Growth Alliance Start-up Bootcamps ausgezeichnet. Das Team setzte sich im Pitch gegen die beiden anderen Demo Day-Finalisten Plant Shield und ONOX durch. Alganize nutzt Mikroalgen, um das Mikrobiom in Böden zu regenerieren. Durch die verbesserte Bodenstruktur wird die Nährstoffverfügbarkeit erhöht und die Pflanzenproduktivität wird optimiert.

Wie Journalismus Pflanzen zum Sprechen bringt

Wiesen können auf Whatsapp chatten und von ihrem Sommer erzählen. Zumindest an der Hochschule Darmstadt. Dafür haben Studierende Sensorjournalismus, Dialog und KI in dem Projekt "Pflanzendialoge" zusammengebracht. „Fett, Fetter, Ferdi. Hey, ich bin Ferdinand, der Vierte. Für dich heiße ich Ferdi und bin die coolste Wiese überhaupt. Wanna chat?“

Ferdi ist eine Wiese, er wächst in einem Hochbeet der Hochschule Darmstadt. Genauer gesagt ist Ferdi eine sprechende Wiese. Sensoren lesen den Zustand der Wiese aus, Computer spinnen aus den Daten Erzählungen. An diesem Projekt maßgeblich beteiligt ist auch Dr. Jakob Vicari, der in der Agrarszene bereits 2017 für Aufregung sorgte mit seinem Sensorjournalismus. Er begleitete drei „Superkühe“ rund 30 Tage lang und „vermaß“ diese mit Sensoren. Die Messdaten hat Vicari dann zu Texten verarbeitet. Auf der Basis dieser Texte erhielten Nutzer die Möglichkeit, per Chatbot mit den Kühen zu kommunizieren und sich nach ihrem Befinden zu erkundigen. Jetzt hat das Team rund um Vicari also Wiesen auf WhatsApp zum Chatten gebracht.

Geleitet haben die Lernagentur neben dem Sensorjournalist und Mitbegründer des Innovationslabors tactile.news, Jakob Vicari, Sebastian Pranz, Professor für Technologieentwicklung in der Onlinekommunikation an der Hochschule Darmstadt.

Die Autorin Carla Moritz hat das Projekt "Pflanzendialoge" in ihrem Beitrag ausführlich dargestellt.

In der Cross media-Reportage "Pflanzendialoge" erzählen die Wiesen von ihrem Sommer.

Frischer Wind in der „Bauernbank“

Die Landwirtschaftliche Rentenbank verändert ihr Gesicht. Zukunftsweisende Inhalte und strukturelle Veränderungen innerhalb des Hauses gehören dazu. Ein modernes Corporate Design kommuniziert die neue „Haltung“ nach außen. Vor allem aber ist die Rentenbank weiblicher geworden. Auch darüber sprach VDAJintern mit Nikola Steinbock, der neuen Vorstandssprecherin der Rentenbank.

Wer füttert das Orakel von Delphi?

Künstliche Intelligenz wird die kommunikativen Branchen verändern – hier sind sich alle Experten einig. Wer Systemen wie ChatGPT beim flüssigen Formulieren am Bildschirm mal zugeschaut hat, wird dies kaum bestreiten. Nur wie und wo genau das von statten gehen soll, darüber scheiden sich noch die Geister. Und auch die Frage, was es für eine demokratische Gesellschaft und deren Meinungsbildung bedeuten kann, ist auch noch unklar.

Die Trends sind aber schon längst sichtbar, schließlich haben wir viele Jahre mit „halbautomatischer Intelligenz“ schon hinter uns. Via Suchmaschinen und sozialen Medien zimmern sich die Menschen ihre Weltbilder zusammen. Hatte einst die Journaille die Hoheit auf das Meinungsspektrum inne, so stieg durch frei verfügbare Informationen im Internet die Anzahl von unterschiedlichsten Haltungen zu allen Themen des Tages. Und wer räumt die Komplexizität des medialen Alltages auf? In den sozialen Medien hilft man sich unter Gleichgesinnten gegenseitig, den Überblick über „das im Internet Gefundene“ zu behalten.

Selbst unter Journalisten ist eine Internet-Recherche sehr oft die Ausgangsbasis für jede weitere Arbeit. Die Fragen „Woher sind die Informationen?“ und „Wer hat ein Interesse, dass diese frei verfügbar sind?“ mögen Medienschaffende vielleicht noch berücksichtigen – ein Otto-Normal-Surfer ist im Internet damit meist überfordert. Und hier beginnt eben das Problem, das auch beim Einsatz von KI-Systemen für deren Leistungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit wichtig ist: Welche Quellen werden überhaupt berücksichtigt? Wer füttert das heutige Orakel von Delphi mit welcher Wissensbasis?

Bei einer Suchmaschinen-Recherche landet man oftmals vor Beiträgen, die hinter einer PayWall stehen ohne deren Aussagen vollständig lesen zu können. Online-Redaktionen sichern dahinter oft ihre hochwertigsten oder arbeitsaufwendigsten Beiträge vor dem Zugriff aller. Auch bei wissenschaftlichen Publikationen halten die Fachverlage die kompletten Informationen von Studien, Metastudien etc. oft hinter einer Bezahlschranke zurück. Die Folge: Kostenlose, oft propagandistische Informationen dominieren das Internet – mit allen Folgen für die gesellschaftliche Meinungsbildung. Organisationen wie Greenpeace haben dies verinnerlicht und locken daher zusätzlich mit Suchwortanzeigen zu bestimmten Themen die Nutzer in Suchmaschinen zu deren Kampagnenseiten. Die fachlichen und wissenschaftlichen Stimmen im Internet hört man nicht, weil sie kaum gefunden werden.

Die Erfinder von ChatGPT sagen nun auch, sie greifen auf das zu, was frei im Internet verfügbar ist. Somit potenziert sich das Problem „Bullshit in – bullshit out“ auf die Arbeit von KI-Systemen.

Fragt man zum Beispiel ChatGPT auf Deutsch danach, welche Landwirtschaft die beste sei, erhält man andere Antworten als wenn die Frage auf Englisch formuliert ist. Die Präsenz und Tendenz von deutschsprachigen Informationen im Internet zur Frage, „bio oder konventionell?“ ist auch in der KI zu spüren: „Bio“ ist besser. Differenzierter antwortet der Bot, wenn man auf Englisch fragt: Hier taucht sogar das Wort „hybrid“ im Zusammenhang mit Landwirtschaft auf.

Wer möchte, dass eine KI wie ChatGPT Fragen zur Landwirtschaft fachlich korrekt beantwortet, sollte schleunigst seine Info-Bibliotheken für die KI-Anbieter öffnen – insbesondere wissenschaftliche Einrichtungen. Fachverlage müssten durch Lizenzmodelle an der Verbesserung von KI-Systemen beteiligt werden.

Die Antworten von KI-Systemen werden überall Einzug in unseren Alltag finden. Die möglichen Einsparungen an Kosten und Zeit sind zu verlockend. Und Künstliche Intelligenz wird auch Einfluss auf die Meinungsbildung in einer Demokratie haben. Denn heute wie im Altertum sind die Menschen auf der Suche nach einer – möglichst einfachen und bequem zu erreichenden – Wahrheit.

Rainer Winter