Innovationstransfer vom Labor auf den Acker

Vom 22. bis zum 24. September fand in Bonn die zweite ENAJ-EU-FarmBook-Pressereise statt. Eingeladen waren Agrarjournalisten aus allen EU-Ländern. Zum Auftakt des dreitägigen Programms fand eine Podiumsdiskussion und eine Ausstellung von Spin-offs und Start-ups an der Universität Bonn statt und an den folgenden zwei Tagen besuchten die Journalisten das Außenlabor Klein-Altendorf und vier landwirtschaftliche Betriebe, die sich mit innovativen Ideen zukunftssicher aufgestellt haben.

Bei der zentralen Podiumsdiskussion am Campus Poppelsdorf der Universität Bonn standen der Innovationstransfer und die der bevorstehende Launch der digitalen Plattform EU-FarmBook im Mittelpunkt. Es diskutierten Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Projektförderung und Agrarjournalismus, wie Landwirt:innen am besten über neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Projektergebnisse informiert werden können.

Pieter Spanoghe, Professor an der Universität Gent und Koordinator und Koordinator von EU-FarmBook unterstrich die Bedeutung des Innovationstransfers: „In der EU werden Milliarden in die Agrarforschung investiert. Ohne robuste Mechanismen zur Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis bleibt ein Großteil dieses Wissens für diejenigen, die davon profitieren könnten, unzugänglich. Dies gefährdet die Wirkung, die die Forschung eigentlich erzielen soll.”

Yanne Boloh, ENAJ Vorsitzende, Journalistin und Direktorin der französischen Presseagentur Miriam vertrat die EU-Agrarjournalisten bei der Panel-Diskussion. Sie berichtete über die Innovationsberichterstattung in Frankreich. Innovationen werden dort als sehr wichtig angesehen, weshalb die französische Vereinigung der Agrarjournalisten AFJA seit 2018 jährlich den Preis „Graine d'innovation” (Samen der Innovation) ausschreibt, einen Preis, der die Berichterstattung über zukunftsweisende und innovative Themen aus den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt, Ernährung und ländliches Leben würdigt.

Yanne Boloh ist der Meinung, dass Innovationen Chancen eröffnen, aber auch Fragen aufwerfen. Und hier kommen Agrarjournalisten ins Spiel, um diese komplexen Themen zu verbinden, zu übersetzen und mit Klarheit, Fairness und Einfühlungsvermögen zu vermitteln.

Yanne Boloh sieht großes Potenzial in der Plattform EU-FarmBook, da sie Journalisten als Quelle für gute Geschichten für Landwirte liefern könnte. Allerdings wird EU-FarmBook nicht die Journalisten ersetzen, sagte sie.

Hier wird ein zentrales Kommunikationsinstrument aufgebaut

Die digitale Plattform EU-FarmBook soll sich zu einem zentralen Instrument für den Innovationstransfer entwickeln. Der Launch ist für Ende des Jahres geplant, informierte Pieter Spanoghe. Aktuell laden Projektträger aus der ganzen EU praxisrelevante Informationen hoch, die dann in allen EU-Sprachen abgerufen werden können. Pieter Spanoghe sagte: „EU-FarmBook ist mehr als nur ein digitales Archiv – es entwickelt sich zum Bezugspunkt für Landwirte, Förster und Berater, die nach praktischen, forschungsbasierten Lösungen suchen.“ Die Ergebnisse werden in allen EU-Sprachen abrufbar sein und den Nutzenden steht für ihre Abfragen ein KI-gestützter Chatbot zur Verfügung, der schon jetzt getestet werden könne.

Interesse und Skepsis

Das Interesse an der Plattform EU-FarmBook war groß, aber es gab auch Skepsis. So sei es wichtig, dass möglichst bald die Plattform getestet werden könne. Für Peter Dissenbacher, Gründer des Spin-offs Wegreen, sei es für den Erfolg wichtig, dass die Innovationen auf EU-FarmBook in der Praxis erfolgreich wären. Prof. Dr. Heiner Kuhlmann unterstrich, dass es viel Kommunikation bedürfe, um EU-FarmBook bekannt und erfolgreich zu machen. Große Anstrengungen sind jedoch immer eine Voraussetzung für Erfolg, wie die Geschichte des Spin-offs Wegreen zeigte.

Digitale Tools im Fokus

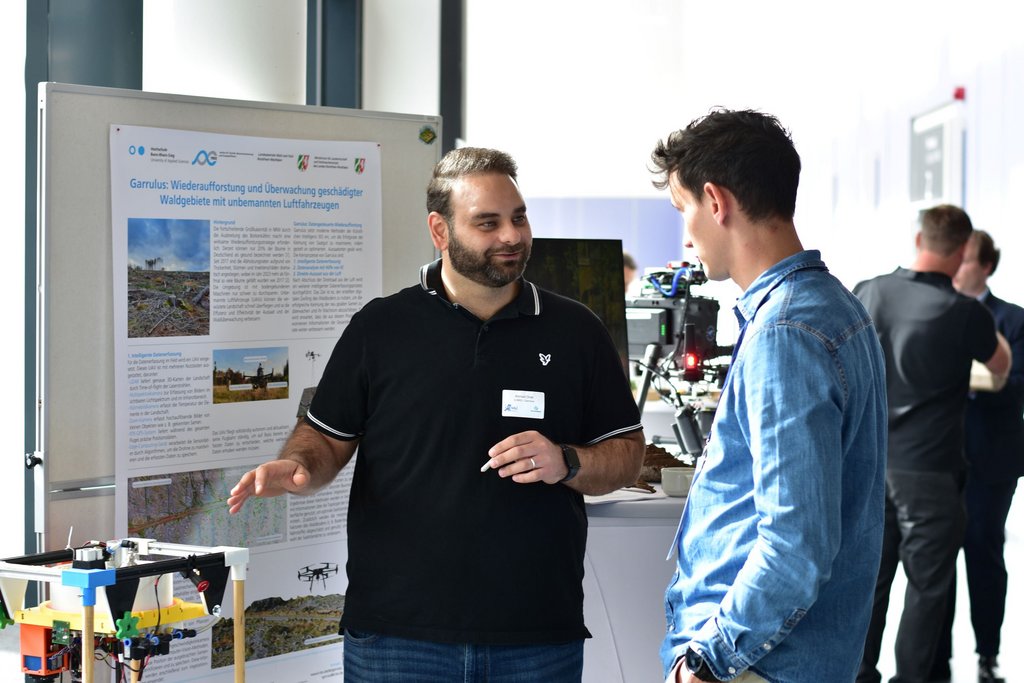

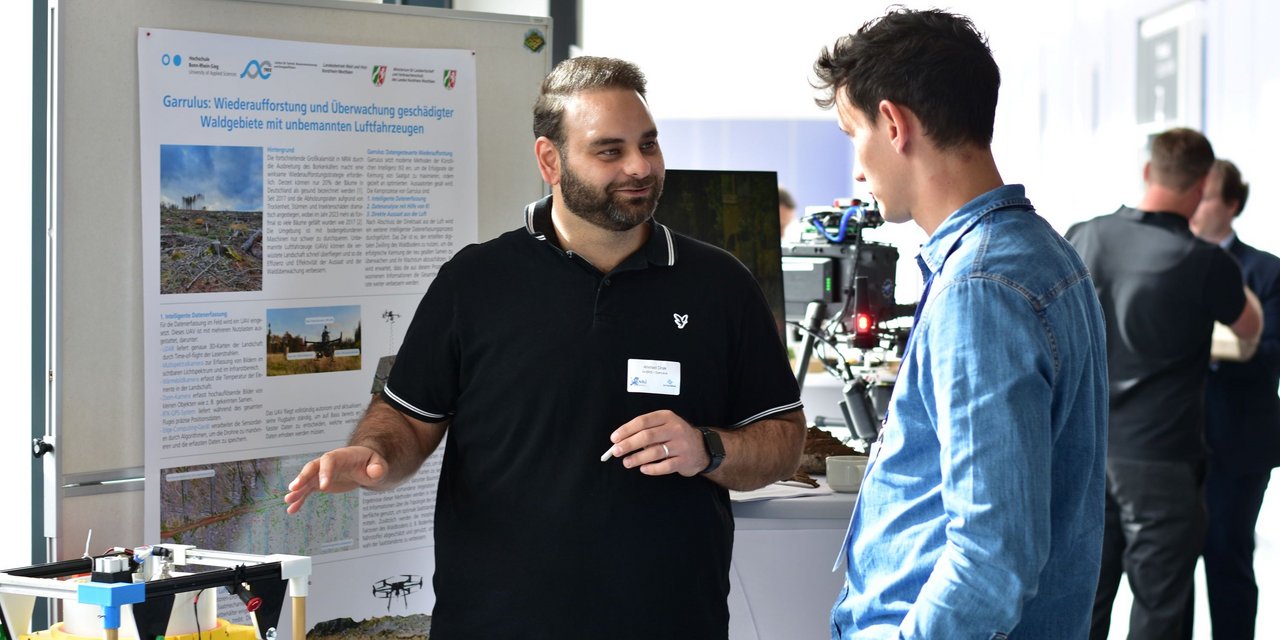

Begleitend zur Podiumsdiskussion präsentierten sich 16 Spin-offs und Forschungsprojekte auf einem Ideenmarkt im Foyer des Hörsaalzentrums des Campus Poppelsdorf. Die Spin-offs der Universität Bonn waren mit WeGrow und Spin-offs aus dem Exzellenzcluster Phenorob prominent vertreten. Auch VisioChick, ein aktuelles Forschungsprojekt der Universität, wurde vorgestellt. VisioChick entwickelt eine Smartbrille, die das Verständnis für Tierschutz verbessert und sich dabei auf visuelle Aspekte konzentriert. Garrulus, ein Spin-off der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, präsentierte eine Drohne, die zur Wiederaufforstung von Wäldern eingesetzt werden kann.

Miscanthus für den Hochwasserschutz

Am folgenden Tag besuchten die Journalistinnen und Journalisten den Außencampus Klein-Altendorf. Hier findet Forschung zu pflanzenbaulichen Themen unter Praxisbedingungen statt. Zu den aktuellen Forschungsprojekten zählt die Kaskadennutzung von Miscanthus, einer Ackerkultur, die in hochwassergefährdeten Gebieten Erosion und Hochwasser vorbeugen kann und als nachwachsender Rohstoff vielfältig genutzt werden.

Im Gartenbau bewährt sich Miscanthus als Pflanzsubstrat im Gewächshaus und in der Pferdehaltung als Einstreu. Nach dieser Verwertung wäre eine Ligningewinnung als Rohstoff für die chemische Industrie denkbar und im Anschluss daran die Verwendung als Dünger oder in der thermischen Verwertung.

Positives Feedback aus der Praxis

Gerd Möhren, Landwirt aus Bengen, bestätigte, dass der Anbau unter Praxisbedingungen erfolgreich sein kann. Viele seiner Ackerflächen liegen am Hang und bei starken Regenfällen wird wertvoller Ackerboden ins Tal geschwemmt. Aus diesem Grund begann er bereits 2011 Miscanthus quer zum Hang anzubauen. Die Dauerkultur schützt seitdem nicht nur vor Erosion, sondern sie lohnt sich auch finanziell. Er verkauft das zerkleinerte Erntegut als Einstreu für Pferdehalter. Ein Beispiel, für eine neue Kultur, die sowohl vor Starkregen schützt als auch zu sicherem Einkommen beiträgt.

Sonne fürs Obst und für die Energie

Das nächste Exkursionsziel war der Betrieb von Johannes und Christian Nachtwey in Gelsdorf in der Obstbau-Region Grafschaft. 2003 stellten Johannes und Martina ihren Obstbetrieb mit Schwerpunkt Apfelanbau auf Bio um. Heute bewirtschaftet das Ehepaar mit Sohn Christian rund 60 Hektar mit etwa 22 Apfelsorten (80 Prozent der Anbaufläche), Birnen, Quitten und Steinobst.

Schon früh setzten die Nachtweys auf Erneuerbare Energie und installierten 2008 die erste Photovoltaikanlage. Heute betreibt die Familie in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut eine Testanlage für klimafreundlichen Obstanbau mit Agri-PV. Die Auswirkungen der Anlage auf den Apfelanbau werden bereits über mehrere Jahre hinweg erfasst. Obwohl die Testergebnisse noch nicht vorliegen, ist Christian Nachtwey bereits jetzt überzeugt, dass sich die Anlage positiv auf die Apfelproduktion auswirkt. Einerseits schützen die Solarmodule vor extremen Wetterbedingungen wie Hagel und der immer stärker werdenden Sonneneinstrahlung, andererseits schaffen die Module ein günstiges Mikroklima, sodass der Einsatz von Fungiziden reduziert werden kann. Die Anlage ersetzt die in der Region erforderlichen Hagelnetze, allerdings ist die Investition für eine Agri-PV-Anlage natürlich sehr hoch.

Pioniere der Milchviehproduktion

Am dritten und letzten Tag der Pressereise besuchten die Journalisten den Milchviehbetrieb „Schöpcher Hof“ von Christoph Lüpschen und den Betrieb der Familie Trimborn, die sich auf regionale Produkte, Eigenvermarktung und Tourismus spezialisiert haben. Beide Betriebe liegen im hügeligen Bergischen Land. Christoph Lüpschen ist ein echter Innovator: Seit er den Hof übernommen hat, war er immer der Erste in der Region, der neue Technologien ausprobiert hat – von Melkrobotern und Biogas bis hin zum Export von Vieh in alle Welt. Seit einigen Jahren versorgt sein Betrieb ein nahe gelegenes Gewerbegebiet mit Strom und Fernwärme. Sein Motto lautet, den Mehrwert der traditionellen Milchproduktion zu steigern. Seine Frau und seine drei Kinder arbeiten mit auf dem Hof.

Direkter Draht zum Verbraucher

Der Familienbetrieb Trimborn „Bauerngut Schiefelbusch“ wird von den Eltern Helga und Albert und ihrem Sohn Andreas geführt. Die Trimborns konzentrieren sich bereits seit 40 Jahren auf regionale Produkte, Direktvermarktung und Tourismus: Der Hof ist rund um die Uhr für Wanderer, Radfahrer, Schulen und Urlauber geöffnet. Vom Hofladen aus kann man in den Kuhstall sehen, vom Café aus in den Hühnerauslauf, und als Journalisten das Gut Schiefelbusch besuchten, weideten 1.500 Gänse neben dem Hof. Sohn Andreas arbeitet auf dem Hof, Sohn Simon und die beiden Töchter unterstützen das Unternehmen mit guten Ideen. Die Pressereise endete mit einem Imbiss im Hofrestaurant.